Don’t Cry for Me Argentina, eh Indonesia

Ketika membaca cover story majalah The Economist edisi Februari 2014, saya langsung teringat pada buku sejarawan Amerika Latin, Mauricio Rojas, berjudul The Sorrows of Carmencita: Argentina’s Crisis in a Historical Perspective (2002). Meskipun ditulis dengan jarak waktu lebih dari satu dekade, inti pesannya nyaris serupa: bagaimana sebuah negara dapat terjerumus dalam stagnasi dan kemunduran pada saat mayoritas negara lain justru menikmati kemajuan, terbuka terhadap globalisasi, dan semakin terintegrasi dengan ekonomi dunia.

Kisah Argentina, sebagaimana digambarkan The Economist dan Rojas, adalah kisah tragis tentang sebuah negara yang pernah dijuluki the land of promise pada awal abad ke-20—bahkan digadang-gadang akan menandingi Amerika Serikat—tetapi akhirnya terperosok menjadi salah satu contoh klasik negara gagal (failed nation) dalam literatur pembangunan. Pertanyaan pentingnya: bagaimana negara yang begitu kaya sumber daya, dengan tingkat pendidikan relatif baik, bisa terus-menerus gagal bangkit?

Argentina tentu bukan satu-satunya. Asia memiliki contoh serupa melalui kisah Myanmar (dulu Burma) dan Filipina, sementara Afrika mengenal Nigeria yang berlimpah minyak tetapi rapuh institusinya. Filipina pada tahun 1960-an memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi dari Korea Selatan dan kurang lebih dua kali pendapatan per kapita Indonesia. Beberapa tahun kemudian dilewati oleh Korea Selatan pada tahun 1970 dan Indonesia pertengahan 1990-an. Nigeria yang pada awal 1970-an memiliki produksi minyak yang kurang lebih sama dan memiliki cadangan minyak terbesar di Afrika gagal mengkapitalisasikan potensi sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakatnya.

Tabel : GDP per Capita for Selected Countries (US$ 2010)

| Year | Indonesia | Philippines | Korea (Rep.) |

| 1960 | 597.7 | 1123.8 | 1027.7 |

| 1970 | 667.7 | 1348.7 | 1977.4 |

| 1980 | 1061.8 | 1867.6 | 4056.5 |

| 1990 | 1470.9 | 1704.1 | 9367.1 |

| 2000 | 1828.1 | 1793.4 | 16995.6 |

| 2010 | 2670.8 | 2373.1 | 25455.6 |

| 2020 | 3739.5 | 3198.7 | 31378.2 |

| Latest | 4367.9 | 3925.3 | 34121.0 |

Sumber: World Bank, World Development Indicators

Indonesia, bila tidak berhati-hati, bisa saja berjalan dan mengulang cerita ke arah yang sama jika tidak hati dalam mengelola dengan baik.

Tulisan ini tidak bermaksud mengulang narasi Argentina secara detail, tetapi mencoba menggunakan perspektif sejarah itu untuk merenungkan perjalanan Indonesia. Ada kemiripan pola yang seharusnya membuat kita waspada: kesalahan kebijakan, krisis kredibilitas, dan stagnasi institusional.

Argentina: Dari Negara Maju Menjadi Negara Gagal

Masa Keemasan

Pada awal abad ke-20, Argentina termasuk salah satu negara terkaya di dunia. Produk domestik bruto (PDB) per kapita hampir setara dengan Prancis dan Jerman. Negara ini memiliki lahan pertanian subur, populasi kecil, serta imigran Eropa yang relatif berpendidikan. Buenos Aires dikenal sebagai Paris of the South.

Jalan Menuju Kemunduran

Namun, sejak pertengahan abad ke-20, Argentina memasuki periode kemunduran panjang. Beberapa penyebab utamanya:

- Populisme Ekonomi. Pemerintahan Juan Perón (1946–1955) memperkenalkan kebijakan populis dengan subsidi besar-besaran, proteksionisme, dan kontrol ketat negara.

- Utang dan Krisis Fiskal. Ketergantungan pada utang luar negeri menyebabkan krisis utang berulang, puncaknya pada 2001 ketika negara ini gagal membayar utang (default) terbesar dalam sejarah.

- Institusi Lemah. Tidak adanya konsensus politik dan institusi ekonomi yang inklusif membuat reformasi sulit bertahan lama.

- Inflasi Kronis. Argentina kerap terjebak dalam siklus inflasi tinggi, devaluasi, dan hilangnya kredibilitas kebijakan moneter.

Mauricio Rojas menyebut Argentina sebagai contoh klasik “negara yang memilih jalan salah” pada saat dunia bergerak ke arah integrasi global. Negara-negara Asia Timur seperti Korea Selatan atau Taiwan melompat maju, sementara Argentina stagnan.

Paralel dengan Indonesia

Apakah Indonesia bisa jatuh ke jebakan yang sama? Mari kita lihat beberapa kesamaan pola.

1. Populisme Kebijakan

Seperti Argentina era Perón, Indonesia juga sering tergoda pada kebijakan populis jangka pendek. Subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang bertahun-tahun menekan fiskal adalah contoh nyata. Meski dimaksudkan untuk melindungi rakyat miskin, faktanya 70 % subsidi dinikmati oleh kelompok menengah-atas yang memiliki kendaraan pribadi.

Populisme membuat pemerintah sulit mengambil keputusan rasional, karena kebijakan “tidak populer” segera ditentang secara politik. Banyak pihak juga menganggap beberapa kebijakan seperti koperasi merah putih, sekolah rakyat, atau MBG pun lebih didasarkan kepada populisme dibanding suatu pemikiran teknokratik yang jelas tujuannya.

Baru-baru ini kita menyaksikan demonstrasi yang dilakukan diberbagai daerah memprotes kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang sangat besar karena banyak Bupati mempraktekkan populism dengan tidak melakukan penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP) PBB bertahun-tahun. Akibatnya, deviasi antara harga pasar dan NJOP makin besar.

2. Krisis Kredibilitas Fiskal dan Moneter

Argentina berulang kali kehilangan kredibilitas fiskal akibat defisit berkepanjangan. Indonesia juga pernah mengalami situasi serupa pada krisis 1997–98, ketika utang luar negeri yang besar, lemahnya perbankan, dan defisit kepercayaan publik memicu kehancuran ekonomi. Reformasi fiskal dan independensi Bank Indonesia pasca-krisis adalah langkah penting, tetapi tekanan populisme fiskal (misalnya dalam bentuk subsidi energi) tetap menjadi ancaman.

Wihardja, Ikhsan, dan Alatas (2025) menyoroti ancaman terhadap kredibilitas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, dimulai dengan gagasan untuk melepaskan pagu maksimal defisit APBN 3 % dari PDB dan ancaman pelonggaran pembiayaan moneter untuk pembiayaan perumahan.

3. Kelemahan Institusi

Perbandingan paling relevan adalah kelemahan institusi. Douglass North (1990) menekankan bahwa institusi yang inklusif menentukan keberhasilan pembangunan jangka panjang. Argentina terjebak dalam institusi eksklusif yang hanya menguntungkan elite. Indonesia pasca-reformasi memang lebih demokratis, tetapi kualitas institusi birokrasi, hukum, dan tata kelola ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah besar.

4. Deindustrialisasi Prematur

Argentina kehilangan daya saing industrinya akibat proteksionisme berkepanjangan. Indonesia, sejak awal 2000-an, juga mengalami gejala deindustrialisasi prematur (premature deindustrialization). Sektor manufaktur stagnan, sementara ekonomi lebih bertumpu pada komoditas (batubara, kelapa sawit, nikel). Ini membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga global.

5. Risiko “Middle-Income Trap”

Argentina adalah contoh klasik negara yang gagal naik kelas dari middle income ke high income. Indonesia kini menghadapi risiko serupa. Laporan Bank Dunia dan McKinsey (2012) memperingatkan bahwa tanpa lonjakan produktivitas dan inovasi, Indonesia akan sulit keluar dari jebakan pendapatan menengah.

Indonesia: Peluang yang Masih Ada

Meski banyak kemiripan, Indonesia tidak harus mengulang kisah Argentina. Ada beberapa modal penting:

- Demografi. Dengan bonus demografi hingga 2035, Indonesia berpotensi memperoleh tenaga kerja produktif dalam jumlah besar.

- Stabilitas Politik Relatif. Dibandingkan negara-negara Amerika Latin, Indonesia berhasil melewati transisi demokrasi tanpa kudeta militer berulang.

- Integrasi Global. Keanggotaan di G20 memberi Indonesia posisi strategis untuk memengaruhi arsitektur ekonomi global.

- Reformasi Fiskal. Undang-Undang Keuangan Negara 2003 menegakkan disiplin fiskal, membatasi defisit maksimal 3% PDB. Fiscal Rules ini sebetulnya telah diinstitusionalisasi cukup dalam baik di tingkat eksekutif dan legislatif.

Namun, modal ini bisa hilang jika tidak diiringi reformasi kelembagaan, peningkatan produktivitas, dan keberanian mengambil kebijakan tidak populer.

Pelajaran dari Argentina

Dari kasus Argentina, setidaknya ada tiga pelajaran besar bagi Indonesia:

1. Jangan Terjebak Populisme. Kebijakan populis memberi keuntungan politik jangka pendek, tetapi menghancurkan fondasi ekonomi jangka panjang.

Hal ini sejalan dengan artikel yang berjudul “Beware Populist Economics” dalam Financial Times 24 Agustus 2025 yang mengutip penelitian Funke, Schularick dan Trebesch (2023) dalam jurnal yang bergengsi American Economic Review. Sejarah menunjukkan bahwa kebijakan populis ini akan berujung pada utang yang tidak berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang rendah.

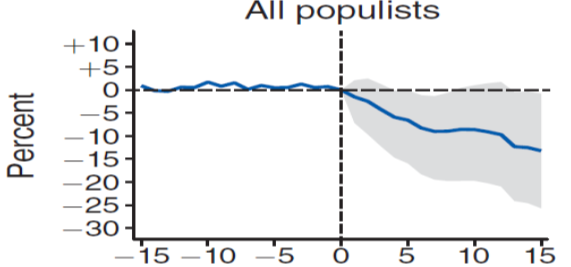

Biaya ekonomi rezim populis sangat tinggi. Setelah 15 tahun sejak rezim populis berkuasa, PDB per kapita akan menurun 10 % dibandingkan counterfactual non-populis. (lihat Gambar di bawah ini). Disintegrasi ekonomi (seperti meningkatnya proteksi), penurunan stabilitas makroekonomi, erosi institusi ekonomi biasanya berjalan bersamaan dalam suatu rezim populis.

Gambar: Deviasi PDB Per Kapita Regime Populis

Sumber: Funke, Schularick dan Trebesch

2. Bangun Institusi Inklusif. Tanpa institusi yang kredibel dan inklusif, kebijakan apapun akan berumur pendek.

3. Fokus pada Produktivitas dan Inovasi. Negara yang bertahan dalam integrasi global adalah negara yang terus meningkatkan produktivitas, bukan sekadar bertumpu pada rente komoditas.

Kisah Argentina adalah kisah tentang “air mata yang tak pernah kering”—sebuah negara kaya yang memilih jalan salah. Indonesia hari ini memiliki semua modal untuk menghindari nasib serupa. Namun, tanda-tanda kemiripan dengan Argentina tidak boleh diremehkan: populisme kebijakan, deindustrialisasi, dan kelemahan institusi bisa menyeret kita ke jalan yang sama.

Karena itu, “Don’t Cry for Me Argentina” seharusnya menjadi peringatan bagi Indonesia: jangan sampai generasi mendatang menyanyikan lagu yang sama untuk kita.

Catatan Redaksi:

Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke opini@katadata.co.id disertai dengan CV ringkas dan foto diri.