- Upaya negara-negara dalam memenuhi Paris Agreement masih belum cukup menahan laju kenaikan suhu global yang telah mencapai 1,1°C.

- Ada jurang antara komitmen aksi iklim dengan kebijakan penggunaan energi di setiap negara.

- Kenaikan suhu mendatangkan katastrofe.

Panel Antarpemerintah untuk Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (IPCC) merampungkan bagian final dari rangkaian Sixth Assessment Report, AR6 Synthesis Report, pada Senin (20/3) lalu. Laporan itu menunjukkan krisis iklim berlangsung secara cepat dan komitmen seluruh negara di dunia masih belum mampu membendung kenaikan suhu bumi yang telah mencapai 1,1°C.

Menurut Ketua IPCC Hoesung Lee AR6 Synthesis Report ini menekankan urgensi untuk mengambil tindakan yang lebih ambisius sekarang. "Kita harus bertindak sekarang agar untuk mengamankan keberlanjutan masa depan yang dapat ditinggali untuk semua makhluk hidup," kata dia (20/4) lalu.

Lee mengatakan keberhasilan aksi-aksi transformatif akan cenderung lebih besar melalui kerja bersama. "Ada beberapa pilihan aksi yang layak dan efektif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan beradaptasi dengan perubahan iklim yang disebabkan manusia, dan pilihan itu tersedia saat ini," kata dia.

IPCC menemukan besarnya kemungkinan kenaikan suhu global melampaui 1,5°C hingga 2040 nanti dari seluruh skenario yang diteliti. Dalam skenario intensif karbon, laju kenaikan suhu akan meningkat menjadi 3,3°C-5,7°C pada tahun 2100.

Jurang antara Komitmen dengan Kebijakan Negara

Menanggapi laporan ini, Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, mengatakan, "Laporan ini adalah seruan untuk mempercepat aksi iklim secara besar-besaran oleh setiap negara dan setiap sektor, dan pada setiap kerangka waktu. Dunia membutuhkan aksi iklim di semua lini: semuanya, di mana saja, sekaligus," kata dia (23/3).

Sementara itu, World Economic Forum mengingatkan pemimpin di seluruh dunia untuk menjadikan Hari Bumi yang jatuh pada hari ini (22/4) sebagai momentum untuk membawa perubahan kebijakan. "IPCC memberi bukti saintifik yang kuat bahwa kita masih jauh dari jalur dalam memperbaiki dampak pemanasan global."

Laporan termutakhir IPCC ini menyebutkan peningkatan suhu saat ini telah mencapai 1,1°C di atas tingkat pra-industri. Penggunaan energi fosil dan deforestasi disebut sebagai faktor dominan.

Hingga 2040, emisi karbon dari seluruh infrastruktur bahan bakar fosil yang ada saat ini dan yang direncanakan akan dibangun diperkirakan mencapai 850GtCO2. Jumlah ini melampaui kuota emisi karbon (carbon budget) global 300-500 Gton CO2e (tingkat kepercayaan >50%) untuk menahan kenaikan 1,5°C.

Tata Mustaya, Senior Campaign Strategist Greenpeace International mengatakan berdasarkan laporan IPCC itu, akselerasi untuk mengatasi krisis iklim sangat bergantung pada kecepatan transisi energi. "Indonesia sendiri masih menjadi 1 dari 4 negara G20 yang kapasitas PLTU batu baranya meningkat dan peningkatannya paling tinggi, dengan peningkatan sebesar 44%," kata dia.

Peningkatan kapasitas itu, menurut Tata, bertentangan dengan rencana aksi mengatasi krisis iklim. Ia mengatakan situasi ini menunjukkan adanya gap antara upaya mengatasi krisis iklim dengan kebijakan yang dijalankan negara untuk pemenuhan energinya.

Gap serupa juga ada dalam kebijakan energi Amerika Serikat dan Australia yang mempertahankan berbagai proyek minyak dan gas baru selama 20-40 tahun ke depan. "Sama seperti Indonesia yang mengunci penggunaan energi fosil hingga 40 tahun mendatang dan memasukkan turunan batu bara dalam RUU EBET," kata dia.

Dalam laporan terbaru World Economic Forum, Global Risks Report 2023, disebutkan 5 dari 10 risiko terbesar secara global dalam kurun waktu dua tahun mendatang adalah terkait dengan lingkungan dan krisis iklim. Bencana alam dan cuaca ekstrem menempati posisi kedua, dan kegagalan untuk memitigasi perubahan iklim menempati posisi keempat.

Untuk risiko dalam 10 tahun mendatang, kegagalan memitigasi perubahan iklim berada di peringkat pertama sebagai risiko terbesar. Diikuti dengan kegagalan adaptasi krisis iklim di peringkat kedua, bencana alam dan cuaca ekstrem di peringkat ketiga, dan hilangnya keanekaragaman hayati dan kerusakan ekologi di peringkat keempat.

Menurut Tata, survei yang dilakukan WEF terhadap para ahli dan pemimpin dunia ini menunjukkan secara global ada kekhawatiran krisis iklim dapat menjadi ancaman besar bagi kemanusiaan dan perekonomian negara. "Karena krisis iklim berdampak pada manusia, kesejahteraan dan perekonomian sebuah bangsa."

Laporan World Research Institute mencatat apabila negara-negara di dunia berhasil mencapai komitmen iklim yang tertuang dalam NDC masing-masing negara, mereka hanya dapat menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 7% saja dari tingkat emisi 2019 pada 2030. Artinya, upaya saat ini belum cukup untuk menahan laju 1,5°C.

Menurut Tata, sesuai laporan IPCC, berbagai skema yang dapat dilakukan untuk menghindari skenario krisis iklim terburuk adalah dengan menghentikan penggunaan bahan bakar fosil serta meningkatkan sumber energi terbarukan yang berasal dari tenaga surya dan angin. "IPCC secara konkrit menyerukan untuk bertransisi ke energi matahari dan angin yang di beberapa negara telah mencapai harga lebih murah dibandingkan bahan bakar fosil," kata dia.

IPCC juga menyinggung ihwal pendanaan. Menurut laporan itu, pendanaan iklim perlu ditingkatkan 2-6 kali lipat pada 2030 hanya untuk aksi mitigasi saja.

Pendanaan ini paling diperlukan oleh negara-negara berkembang yang sebelumnya telah dibebani oleh utang, beban ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan persoalan pembangunan. Untuk mitigasi krisis iklim di Asia Tenggara diperlukan investasi sebesar enam kali lipat pada 2030, 14 kali lipat di Timur Tengah dan lima kali lipat di Afrika. Sementara itu, aliran dana saat ini berada 10-31 kali lipat di bawah jumlah yang dibutuhkan untuk mencapai Paris Agreement.

Untuk kebutuhan adaptasi di negara-negara berkembang, dibutuhkan pendanaan sebesar US$127 miliar per tahun pada 2030 dan US$295 miliar per tahun pada 2050. Hingga saat ini, IPCC merekam pendanaan adaptasi baru mencapai US$50 miliar per tahun, jauh di bawah perkiraan kebutuhan.

“Keadilan iklim sangat penting karena mereka yang paling sedikit berkontribusi terhadap perubahan iklim terkena dampak secara tidak proporsional,” kata Aditi Mukherji, salah satu dari 93 penulis Laporan Sintesis ini.

Menghitung Dampak dari Generasi ke Generasi

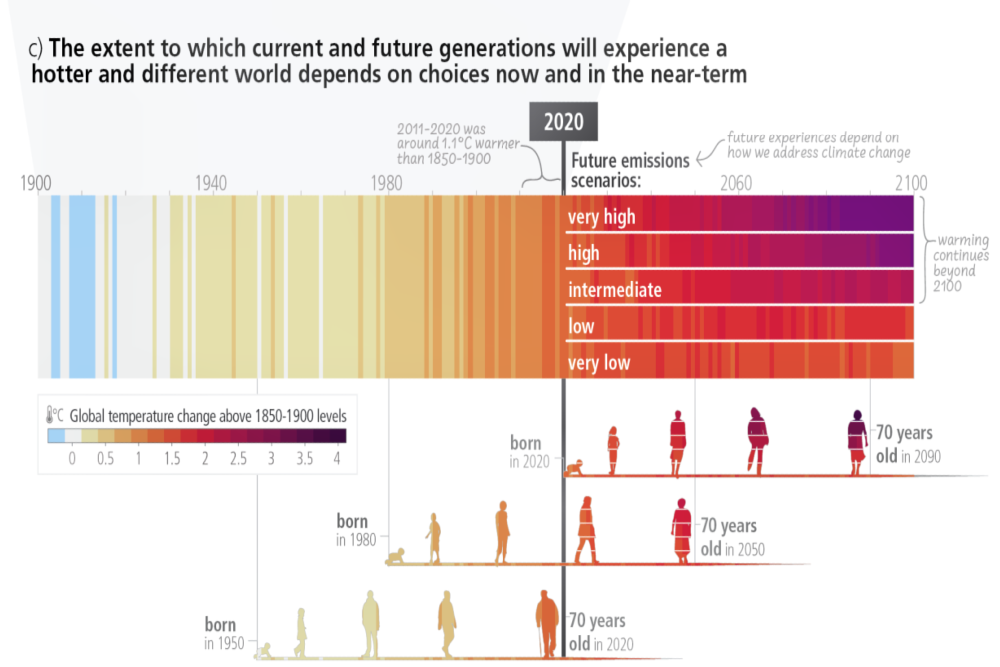

Laporan terbaru dari IPCC memberikan gambaran dampak pemanasan global dari generasi ke generasi. Setiap generasi yang lahir akan terpapar suhu yang lebih tinggi dari generasi sebelumnya, dengan paparan risiko yang lebih tinggi pula dari generasi sebelumnya.

Alex Ruane, ilmuwan iklim dari NASA yang tergabung dalam ilmuwan di balik laporan ini dalam twitternya menyebutkan kebijakan yang diterapkan saat ini oleh seluruh negara di dunia tak cukup ampuh mencegah bumi menjadi lebih panas. Konsekuensinya akan diterima oleh generasi secara berbeda-beda.

Paparan dan konsekuensi pada tiap generasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Ada beberapa model atau skenario yang digunakan dalam visualisasi itu berdasarkan laporan IPCC. Skenario itu menunjukkan paparan kenaikan suhu pada seorang individu sesuai dengan aksi iklim yang dijalani saat ini.

Semakin lamban aksi iklim untuk menekan laju kenaikan suhu di bawah 1,5°C saat ini, semakin ekstrem dampak kenaikan suhu yang akan diterima generasi yang terlahir pada tahun 2020 ketika mereka menjalani masa tua kelak. Artinya, semakin buruk aksi iklim saat ini, bumi akan semakin panas.

Laporan ini menggambarkannya lewat visualisasi masa hidup individu hingga berusia 70 tahun. Individu berusia 70 tahun yang terlahir di tahun 1950 terpapar risiko yang lebih rendah daripada individu berusia 70 tahun yang terlahir di tahun 2020, bahkan dengan skenario aksi iklim terbaik sekalipun.

Ruane menjelaskan visualisasi ini menggarisbawahi masa depan generasi kelak ditentukan oleh aksi iklim yang dilakukan oleh generasi saat ini. "Kita harus mengubah jalur pembangunan dengan mengintegrasikan kebijakan pembangunan dan strategi aksi iklim menciptakan pembangunan berkelanjutan rendah emisi."

Katastrofe Mengintai

Dalam laporan setebal 800 halaman, IPCC mengingatkan kenaikan setiap kenaikan suhu global sebesar 0,5°C akan menyebabkan peningkatan frekuensi dan tingkat cuaca ekstrem dan kekeringan regional. Kenaikan itu juga menyebabkan gelombang panas akan terjadi 4,1 kali lebih sering dengan intensitas yang ikut meningkat 1,9°C-5,1°C.

Jika pemanasan mencapai 2°C dan 3°C lapisan es Antartika dan Greenland akan mencair sepenuhnya dan tidak dapat dipulihkan selama ribuan tahun. Ini akan mengakibatkan permukaan air laut naik beberapa meter yang menyebabkan tenggelamnya beberapa daratan.

Dengan skenario kenaikan suhu 1,5°C, jumlah penduduk dunia yang terpapar banjir akan meningkat 24%. Artinya, setiap kenaikan suhu akan membawa risiko bencana.

Indonesia tak luput dari intaian bencana ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sepanjang 2022 terdapat 3.544 peristiwa bencana alam di Indonesia. Bencana hidrometeorologi mendominasi peristiwa bencana yang terjadi.

Dalam catatan BNPB itu, banjir mendominasi kejadian bencana dengan porsi 43,2% dari total kejadian bencana nasional. Jumlahnya tercatat sebesar 1.531 kejadian. Tanah longsor berada di peringkat ketiga dengan jumlah 634 kejadian.

Karhutla di peringkat keempat dengan 252 kejadian dan gelombang pasang dan abrasi menempati peringkat kelima dengan 26 kejadian. Sementara itu, cuaca ekstrem mendominasi kejadian di peringkat kedua dengan jumlah 1.068 kejadian.

BNPB juga mencatat adanya bencana kekeringan sebanyak 4 kejadian di sepanjang 2022 lalu. Akibat seluruh bencana yang terjadi sepanjang 2022, sebanyak 858 jiwa meninggal dunia, 6,2 juta penduduk menderita dan mengungsi sementara 37 jiwa masih dinyatakan hilang.

Ancaman tenggelamnya daratan dan pesisir juga mengintai Indonesia. Pada 2021, Badan Riset dan Inovasi Nasional memprediksi 115 pulau di Indonesia akan tenggelam pada tahun 2100 akibat kenaikan muka air laut dan penurunan muka tanah. Sementara itu Kementerian Kelautan dan Perikanan memperkirakan akan ada ribuan pulau tak berpenghuni yang akan tenggelam pada 2030 akibat kenaikan muka air laut.

Direktur Eksekutif WALHI Jakarta Suci Fitriah Tanjung menyebut enam pulau kecil berukuran kurang dari 3 hektar di Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta telah tenggelam akibat krisis iklim. Kondisi ini juga mengancam 23 pulau lainnya.

Ia mengatakan jika tak ada upaya serius untuk menahan laju peningkatan suhu, akan semakin banyak pulau kecil yang tenggelam, salah satunya Pulau Pari yang dihuni sekitar seribu jiwa. "Pemerintah harus segera bertindak untuk mencegah tenggelamnya pulau-pulau ini."