Pengalaman perundungan (bullying) di masa sekolah meninggalkan jejak trauma bagi Dewi Sekar (22). Sekar sering dihinggapi pikiran-pikiran negatif yang membuatnya cemas, tidak percaya diri dan menyalahkan diri sendiri ketika sedang berhadapan dengan banyak orang.

“Misalnya aku lagi di depan kelas kok kayak orang-orang menertawakanku, aku kayak yakin mereka itu meledek dan mempermalukan aku,” kata Sekar kepada Katadata.co.id, beberapa waktu lalu.

Meski pikiran-pikiran mengganggu kerap datang, tak membuat Sekar kesulitan dalam mengikuti kegiatan akademis. Lepas SMA, dia lulus ujian dan mengikuti kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Sekar yang menjadi mahasiswa pada periode awal pandemi 2020, menjalani kuliah daring atau online selama dua semester. Pada semester ketiga atau November 2021, perkuliahan mulai berjalan secara luring.

Perkuliahan tatap muka membuat Sekar mudah cemas dan panik. Ketika itu, dia menyadari ada yang salah dalam dirinya, tapi dia memilih mengurung dirinya. “Aku menyadari ada yang salah dalam diri, tapi malah mengarahkan ke self-sabotaging dengan mengurung diri,” kata Sekar.

Kondisi menyalahkan diri yang semakin berat sempat membuat dirinya mulai meminta bantuan teman-temannya. Hingga dia pun berobat di Rumah Sakit UI.

Psikiater di RS UI mendiagnosa Sekar mengalami bipolar dan gangguan kecemasan. Hingga kini, dia menjalani terapi obat yang membantunya mengendalikan mood dan pikiran.

Permasalahan datang justru saat ia lulus dari UI dan harus membiayai pengobatan tanpa diskon dari kampus. Sekar yang merupakan pekerja fresh graduate kini memaksa dirinya menabung untuk membiayai pengobatannya.

Muhammad Rivai (21), mahasiswa Kimia dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Jakarta ( FMIPA UNJ) 2020, pun mengalami persoalan yang mirip dengan Sekar.

Rivai mengatakan dia mengalami tekanan mental sejak masa pandemi Covid-19. Karantina social membuat dia lebih banyak menghabiskan dunianya di media sosial dibandingkan dengan interaksi sosial dengan keluarga. “Aku gak nyaman dan gak dekat dengan keluarga,” kata dia.

Setelah masa pandemi berakhir, Rivai merasa canggung menjalani perkuliahan tatap muka dan kesulitan bersosialisasi. Pikiran dan perasaan ketakutan gagal membayangi dirinya. “Bangun pagi aja rasanya udah capek. Perasaan gagal itu bikin aku tenggelam dalam pikiran negatif, apa aku ini nggak cukup baik?” kata dia.

Kondisi ini mengganggu prestasi akademiknya yang membuat dia mengulang kuliah di semester 5 tahun 2022. Rivai pun mulai mencari informasi tentang kesehatan mental. “Aku merasa ini udah engga beres ditambah kepala sering sakit parah,” kata dia.

Rivai lalu memutuskan konseling ke psikolog dan mendapat diagnosa gangguan cemas dan depresi. Proses konseling mendorongnya mengubah gaya hidupnya dengan berolahraga teratur, meditasi dan bersosialisasi. Dia pun mulai mengurangi waktunya di media sosial dan selektif memilih konten.

Meski mengalami perubahan yang lebih baik, Rivai masih terus berjuang menghadapi pikiran-pikiran negatifnya. “Sebenarnya di dalam diri masih banyak pikiran negatif, dan sedikit-sedikit mikir ingin mati aja. Tapi aku coba sebisa mungkin tak membiarkan pikiran itu menang,” kata dia.

Masalah kesehatan mental yang dihadapi Sekar dan Rivai merupakan cerminan persoalan yang belakangan mengemuka di kalangan anak-anak muda. Masalah kesehatan mental pada generasi muda tak bisa diremehkan sebab bisa berdampak sosial dan ekonomi berkepanjangan di masa depan jika tidak ditangani dengan baik.

Mengapa Gen Z Dibayangi Masalah Mental?

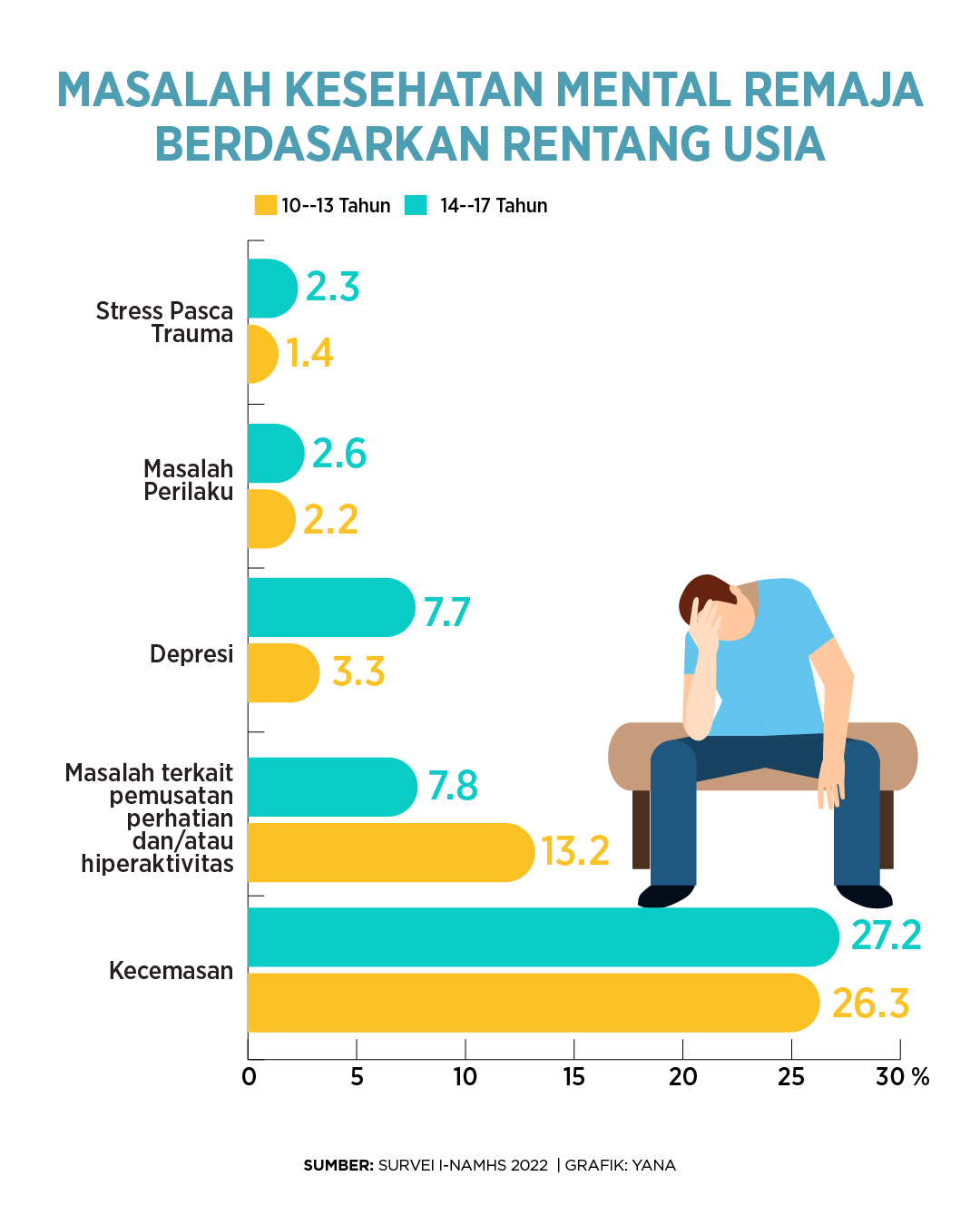

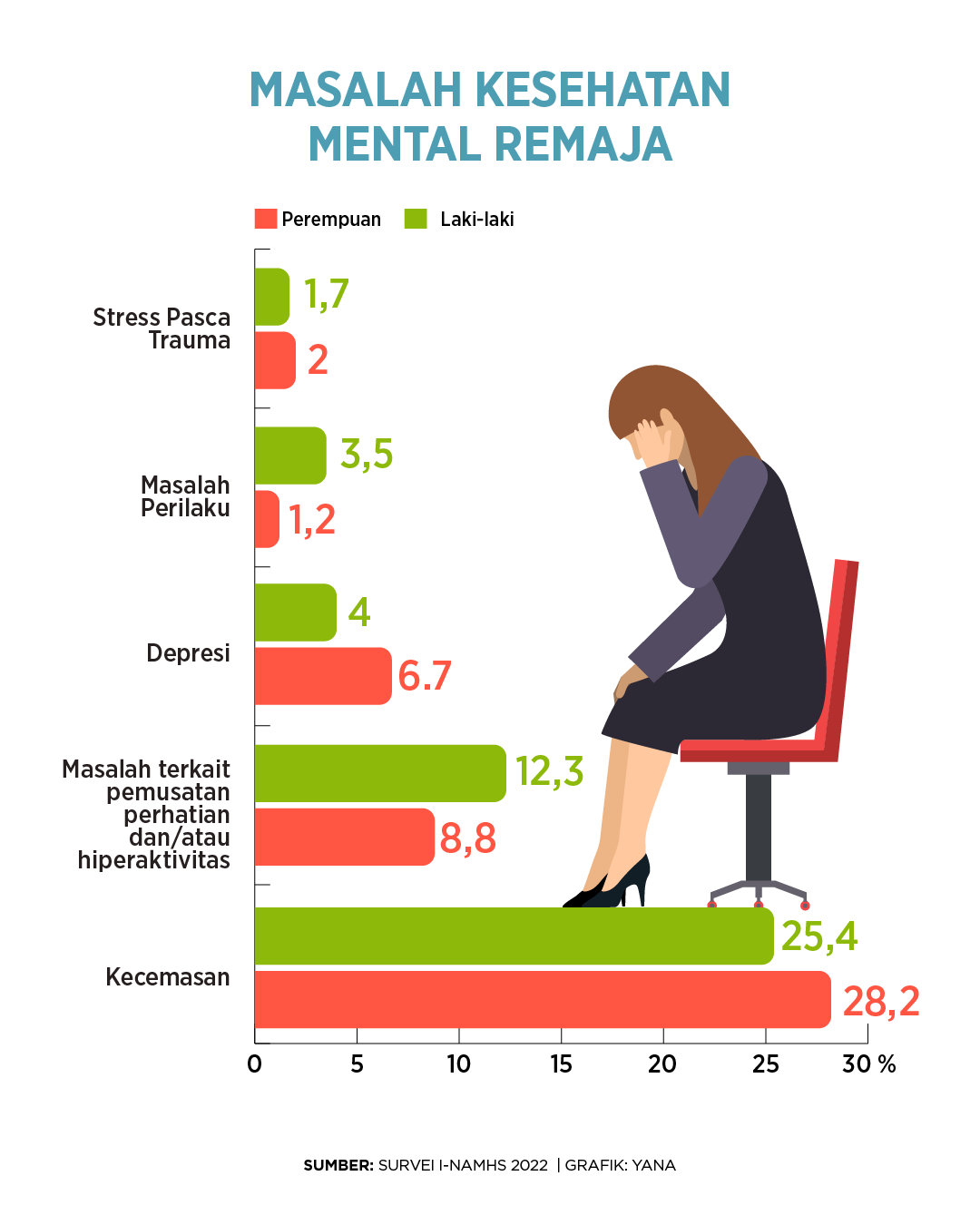

Data gangguan kesehatan mental kaum muda terekam dalam penelitian survei Indonesia National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) Universitas Gajah Mada (UGM). Survei ini menyebutkan satu dari tiga remaja (34.9%), setara dengan 15.5 juta remaja Indonesia memiliki satu masalah kesehatan mental dalam setahun terakhir.

Selain itu satu dari dua puluh remaja (5.5%), setara dengan 2.45 juta remaja Indonesia, memiliki satu gangguan mental dalam setahun terakhir. Gangguan mental yang paling banyak dialami mereka adalah gangguan cemas dan depresi.

Amirah Ellyza Wahdi, peneliti dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) UGM yang terlibat dalam I-NAMHS menuturkan, kesehatan mental adalah isu kompleks yang penyebabnya multifaktor dan sulit dihitung, sehingga intervensi yang dibutuhkan pun harus komprehensif.

Amirah mengungkapkan keterbukaan informasi membuat para generasi muda memiliki akses lebih baik dalam hal mengenali masalah kesehatan mental, sehingga mereka lebih berani mengakui persoalan mental mereka. “Kondisi ini tak ada pada generasi sebelumnya karena tak memiliki akses informasi yang luas terkait masalah kesehatan mental sehingga tidak menyadari atau enggan mengakuinya,” kata dia.

Sehingga, menurut dia, hasil riset saat saat ini tidak bisa sepenuhnya dijadikan acuan untuk menyebut generasi muda lebih "rentan". “Kalau metodologi yang sama diterapkan untuk generasi sebelumnya, mungkin hasilnya akan berbeda, dan bisa jadi angka masalah kesehatan mental di kalangan mereka lebih tinggi dari yang diperkirakan,” kata Amirah.

Guru Besar Fakultas Kedokteran UGM, Siswanto Agus Wilopo, sekaligus salah satu peneliti utama dalam I-NAMHS ) menilai anak muda di masa kini mendapatkan risiko ‘dari luar’ yang lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya.

Risiko dari luar ini termasuk di antaranya paparan dari media sosial yang berpotensi membuat mereka mengalami cyberbullying hingga paparan konten negatif. “Zaman saya itu kita tumbuh dilepas oleh orang tua, apapun tidak jadi masalah karena risiko dari luar itu tidak sebesar sekarang,” kata Siswanto.

Psikolog dan akademisi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Edward Andriyanto Soetardhio, juga menyebutkan generasi now mudah menghadapi tekanan dari media sosial. Akses media sosial memudahkan tekanan mental di antaranya karena mereka mudah membandingkan diri dengan figur publik di seluruh dunia.

“Sebelum ada media social, generasi sebelumnya hanya membandingkan diri dengan orang-orang yang mereka kenal atau berinteraksi langsung, jadi perbandingannya dulu rasional,” kata Edward.

Akses tak terbatas ke kehidupan selebritas dan pencapaian orang lain di media sosial menciptakan standar perbandingan yang tak realistis. Hal ini yang memicu perasaan tidak puas dan tekanan diri yang lebih sering terjadi dibandingkan pada generasi muda angkatan sebelumnya.

Ia juga mengungkap keterbukaan akses terhadap informasi kesehatan mental yang lebih tinggi membuat anak muda memiliki kesadaran yang lebih tinggi pada isu tersebut. Namun, informasi mengenai kesehatan mental di permukaan berpotensi membuat mereka mendiagnosa diri sendiri tanpa bantuan profesional atau self-diagnose. “Karena mereka tidak tahu kapan menggunakan informasi itu dengan tepat,” kata Edward.

Halaman selanjutnya: Bom Waktu Masalah Kesehatan Mental