Moratorium Sawit: Kunci Perbaikan Tata Kelola Sawit

Dulu, kelapa sawit hanya dipandang sebelah mata. Hanya segelintir pengusaha yang tertarik berkebun sawit. Pada 1980, luas perkebunan kelapa sawit di negeri ini hanya 294,6 ribu hektare. Hampir 70 persen perkebunan itu dimiliki oleh perusahaan negara. Saat itu kayu masih jadi primadona. Namun kini, Indonesia adalah pemilik kebun kelapa sawit terluas di dunia.

Berkembangnnya lahan kelapa sawit di Indonesia semenjak 1990an tak lepas dari peran lembaga internasional, seperti Bank Dunia yang mendanai sejumlah proyek pembukaan perkebunan kelapa sawit. Lewat skema kredit yang ditanggung oleh pemerintah Indonesia, program ini bertujuan memberdayakan ekonomi masyarakat dengan pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Perusahaan pelat merah PT Perkebunan Nasional (PTPN XIII) ditugasi pemerintah untuk mengembangkan lahan kelapa sawit dengan pola kerja sama dengan masyarakat.

Salah satu lokasi implementasi PIR adalah Kalimantan Barat. Sebagai provinsi yang memiliki kebun sawit terluas ketiga di Indonesia, keberadaan perkebunan kelapa sawit diharapkan akan menggantikan industri kayu yang mulai meredup di Tanah Borneo tersebut. “Mulai tahun 1980an sampai sekarang Kalimantan Barat menjadi wilayah andalan untuk PBSN (Perkebunan Besar Swasta Nasional),” kata Furbertus Ipur, direktur Elpagar Kalimantan Barat kepada Katadata yang ditemui pada September 2019 di Pontianak.

Pada 1980, luas perkebunan kelapa sawit di negeri ini baru 294,6 ribu hektare. Hampir 70 persen perkebunan itu dimiliki oleh perusahaan negara. Kala itu, hanya 88,9 ribu hektare kebun sawit yang dikuasai oleh perusahaan swasta. Sepuluh tahun kemudian, luas kebun sawit di Indonesia sudah melampaui 1 juta hektare.

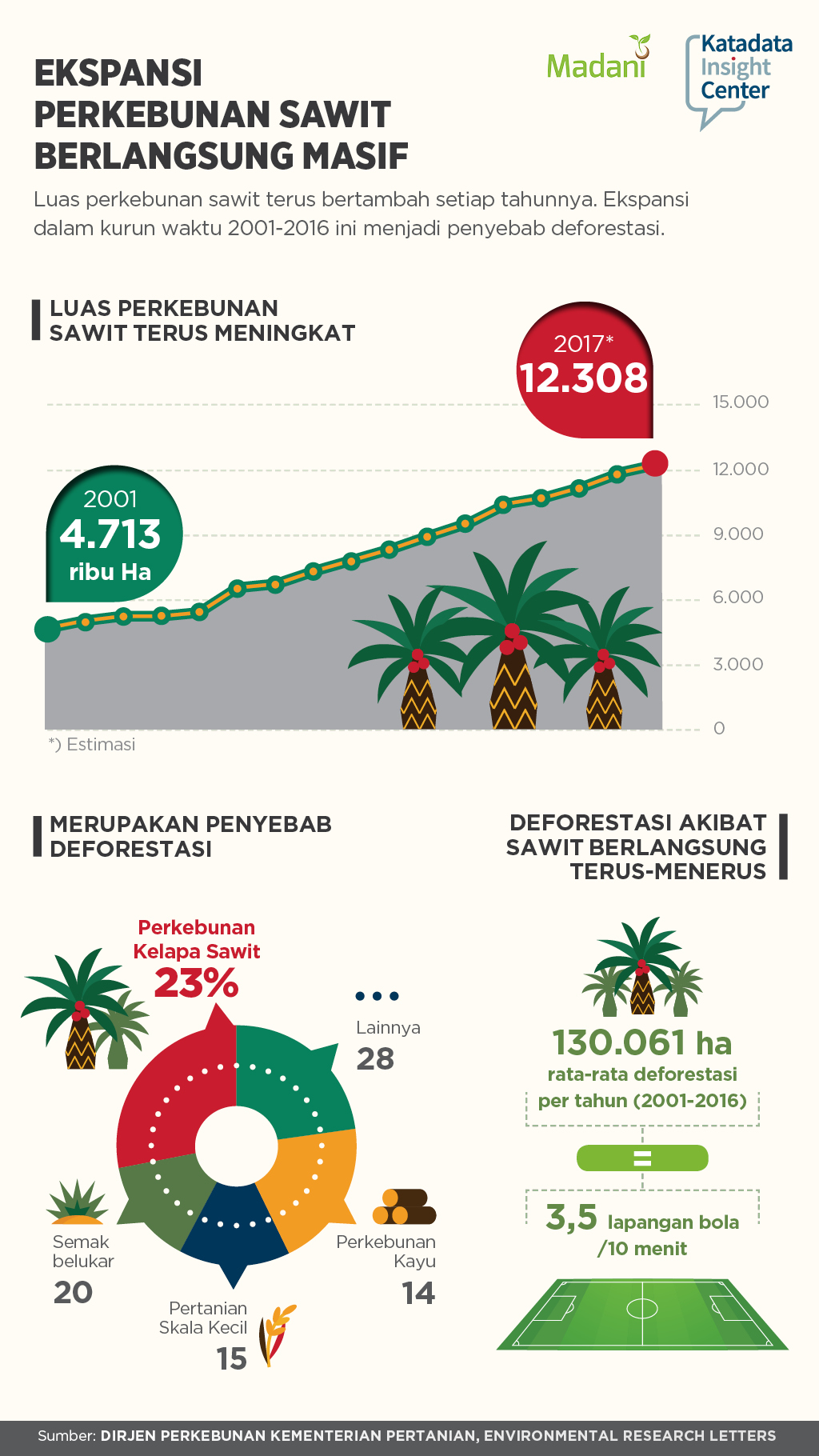

Menurut data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian pada 2019, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia diperkirakan telah menjadi 14,68 juta hektare atau bertambah hampir 50 kali lipat dibandingkan tahun 1980. Bahkan bila mengacu pada data hasil rekonsiliasi perhitungan luas tutupan kelapa sawit nasional pada 2019, angkanya lebih besar lagi yakni 16,38 juta hektare.

Perluasan perkebunan kelapa sawit besar-besaran ini bukannya tanpa masalah. Menurut Ipur, banyak sekali masalah yang muncul akibat ekspansi perkebunan sawit, terutama terkait urusan lahan. “Mulai dari penguasaan lahan dengan cara kurang baik sampai akhirnya melahirkan konflik-konflik agraria,” ucapnya.

Meski masih meninggalkan segudang masalah, kontribusi perkebunan sawit, dari hulu sampai hilir, tidak kecil bagi perekonomian. Nilai sumbangan devisa minyak kelapa sawit Indonesia sepanjang 2018 mencapai US$ 20,54 miliar atau setara Rp 289 triliun. Potensi penerimaan pajak dari sawit ditaksir bisa mencapai Rp 45-50 triliun per tahun. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat 70 persen dari produksi sawit 2018 dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan ekspor dan 30 persen sisanya untuk konsumsi dalam negeri.

Namun ‘kue’ dari hasil kebun sawit itu belum banyak dinikmati para petani. Padahal, dari 14,3 juta hektare luas perkebunan sawit di Indonesia, sebagian besar dikuasai oleh swasta.

Hamparan hijau pohon kelapa sawit tertanam rapi mendominasi jalan lintas Kalimantan Poros Tengah. Hilir mudik truk pengangkut sawit, bus antar kota, truk tangki BBM hingga mobil penumpang memadati jalan yang menjadi urat nadi penghubung antar kabupaten di Kalimantan Barat ini. Sebagai provinsi ketiga terluas di Indonesia (setelah Papua dan Kalimantan Tengah), Kalimantan Barat belum memiliki jalan tol. Otomatis seluruh aktivitas ekonomi masih bergantung pada Jalan Lintas Kalimantan. Termasuk untuk mengangkut kelapa sawit.

Ironisnya, Kalimantan Barat yang merupakan provinsi dengan luas lahan sawit terbesar ketiga di Indonesia, memiliki angka kemiskinan tertinggi di Pulau Kalimantan.

Keberadaan perkebunan sawit selama tiga dekade tidak menjadikan provinsi beribu kota Pontianak itu makmur dan membuat petani sawit hidup sejahtera. Banyak petani sawit di Kalimantan Barat tersandung berbagai masalah seperti kawasan kebun dalam hutan, legalitas lahan, dan rendahnya produktivitas. Selain itu, konflik antara petani plasma atau rakyat dan perusahaan, harga jual sawit yang anjlok, hingga perbedaan harga jual antara petani mandiri dan plasma membuat situasi semakin pelik.

Hal itu yang dialami oleh Adrianus Adam Tekot, Kepala Adat Dayak Kanayatn atau Timanggung Binua Sungai Manur. Adrianus adalah peladang plasma yang tengah memperjuangkan lahan adat. “459,21 hektare tanah adat kami kini telah berubah menjadi perkebunan sawit. Dulu perusahaan hanya menggantinya sebesar Rp 175 ribu per hektare,” ujar Adrianus. Sejak tanah adat dilepas ke perusahaan swasta, masyarakat yang sebelumnya menggantungkan hidup dari hasil hutan, kehilangan sumber penghidupan dan pekerjaan.

Sengkarut sawit di Kalimantan Barat ini juga disoroti oleh Hendrikus Adam, Kepala Divisi Kajian, Dokumentasi, dan Kampanye Walhi Kalimantan Barat. Perkembangan sawit di Kalimantan Barat, menurut Hendikus, menyalahi rencana tata ruang. “Sebenarnya alokasi lahan untuk perkebunan kelapa sawit di Kalbar yang tercantum pada Rencana Tata ruang Wilayah 2005 hanya 1,5 juta hektare hingga 2025. Namun saat ini izin yang diberikan sudah mencapai 4-5 juta hektare,” kata Hendrikus saat ditemui Katadata di Kantor Eksekutif Daerah Walhi di Tanjungpura, Pontianak 13 September 2019.

Posisi pekebun sawit juga semakin terjepit lantaran mereka tak punya pilihan dan posisi tawar untuk menjual hasil kebunnya. Harga tandan buah segar (TBS) telah ditentukan oleh para tengkulak dan tak bisa menjual secara langsung ke pengelolaan kelapa sawit. Dalih pabrik, TBS milik petani sawit dianggap tidak memenuhi standar. Menjual lewat tengkulak menjadi satu-satunya jalan. “Kalau dari pabrik harganya Rp 1.100, kami bayar ke petani Rp 1.000. Kalau dari pabrik Rp 900, kami bayar ke petani Rp 800,” kata Rian, salah satu kaki tangan tengkulak berkilah.

Betapa besar pengaruh para tengkulak dalam rantai perdagangan tergambarkan dalam survei pada 2017 oleh Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) terhadap 10 ribu petani sawit rakyat di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tenggara.

Tidak signifikannya kontribusi perkebunan sawit juga terlihat dari desa mandiri yang masih sedikit di Kalimantan Barat. Dilansir dari Mongabay, dari 2.031 desa di wilayah ini, hanya ada satu desa mandiri yang terletak di Desa Sutra, Kabupaten Kayong Utara. Di desa tersebut tidak terdapat perkebunan sawit. Sebanyak 53 desa maju lainnya di Kalimantan Barat juga tidak memiliki perkebunan sawit. Sisanya, adalah desa tertinggal. "Mirisnya, di situ (desa tertinggal) justru ada perkebunan sawit. Kan itu masalah." kata Sutarmidji.

Ketidakpastian harga TBS yang dijual ke tengkulak dirasakan oleh Anton, seorang petani sawit Desa Tuah Indrapura, Siak. “Petani kita adalah petani mandiri. Bibit, pupuk, dan modal lainnya dari kami sendiri. Seharusnya, paling tidak pemerintah mendukung kami dengan menjamin harga TBS yang stabil,” kata Anton.

Khusus bibit, Koordinator Jikalahari Riau, Made Ali menduga ada permainan. “Selama ini bibit bagus itu, itu yang bisa akses orang kaya. Petani minta ke pemerintah melalui Dinas Pertanian gak digubris. Nah, bibit- bibit mahal itu harusnya disiapkan oleh Dinas Pertanian. Gak mau mereka kalau masyarakatnya minta. Itu juga jadi proyek mereka, dijual kepada siapa yang sanggup beli mahal,” ucap Made Ali.

Pekebun sawit yang tetap miskin hanya satu soal. Belum lagi masalah Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah yang sangat sulit diperoleh bahkan rasanya nyaris tidak mungkin bisa didapatkan para petani. Setidaknya, itu yang dialami para warga transmigran di Desa Tuah Indrapura, Kabupaten Siak, Riau. Mereka merupakan transmigran yang diberangkatkan pada tahun 1980 dan 1995. Awalnya, para transmigran mendapatkan tanah seluas dua hektare per Kepala Keluarga (KK) dan rumah untuk tempat tinggal. Mereka diberikan Surat Keterangan (SK) Transmigrasi untuk bekal mengurus SHM tanah.

Para transmigran membuka lahan dan menjadikannya sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Salah satunya untuk menanam sawit. Masalahnya, SK transmigrasi itu ternyata tidak cukup ‘sakti’ untuk modal mendapatkan SHM atas tanah garapan mereka. Prosesnya sangat lama. Menurut Ali Arifin, Sekretaris Kampung Tuah Indrapura, “Lebih dari 100 KK yang mengajukan, sampai tahun 2000-an awal, hanya kurang dari 20 KK yang berhasil mendapatkan sertifikat hak milik. Padahal SHM merupakan bukti hukum kepemilikan tanah.”

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, Rasyidin Siregar, menjelaskan bahwa kepemilikan SHM memang masih menjadi persoalan yang dihadapi para transmigran. Ada sederet persoalan yang menghadang jalan transmigran mendapatkan SHM untuk tanah garapannya. Di antaranya karena pendudukan lahan oleh perusahaan dan perubahan regulasi.

Lemahnya tata kelola perkebunan kelapa sawit ini membuka celah korupsi. Tak sedikit kepala daerah yang dijebloskan ke penjara terkait kasus korupsi dalam perizinan perkebunan sawit. Kepada tim Katadata di Jakarta Selatan, Selasa, 10 September 2019, Direktur Eksekutif Madani Berkelanjutan Muhammad Teguh Surya menyampaikan, “Sudah jadi rahasia umum bahwa banyak politikus yang duduk sebagai wakil rakyat memiliki hubungan erat dengan bisnis kelapa sawit.”

Pernyataan Teguh dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK (2015-2019) Laode M. Sjarif. Kepada Katadata, Laode mengatakan, sudah banyak kepala daerah dan politisi melakukan kecurangan demi meraup untung dari sawit dengan cara menerima suap dari pengusaha untuk mendapatkan izin.

Ada peribahasa, ‘tikus mati di lumbung padi’. Sungguh ironis. Tak beda jauh dengan kondisi Provinsi Kalimantan Barat. Kalimantan Barat merupakan salah satu penghasil CPO (crude palm oil) terbesar di Indonesia, tapi provinsi ini menjadi daerah termiskin di Kalimantan. Gubernur Kalbar Sutarmidji paham betul kondisi daerahnya.

Tak cuma gagal menyejahterakan warganya, menurut Sutarmidji, kontribusi perkebunan-perkebunan kelapa sawit di Kalbar terhadap pendapatan asli daerah juga minim. “Dari sisi APBD, kontribusi langsungnya tidak ada karena kami tidak punya pelabuhan yang menjadi pintu ekspor. Pajaknya masuk ke pelabuhan yang menjadi pintu ekspornya. Kalbar tidak punya itu.” kata Sutarmidji saat ditemui tim Katadata di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat 12 September 2019 lalu.

Sutarmidji mengatakan selama ini perkebunan kelapa sawit hanya menyumbang pajak bumi dan bangunan untuk daerah tingkat dua. Selebihnya, perkebunan kelapa sawit tidak memberi kontribusi langsung dan justru menjadi beban bagi pemerintah daerah. “Bahkan kami (Pemerintah Provinsi) mesti membiayai perbaikan jalan yang rusak akibat angkutan (sawit) yang di atas daya dukung jalan. Biayanya besar sekali, sampai ratusan miliar,” ujar Sutarmidji.

Memang ada satu-dua kabupaten di Kalimantan Barat yang sudah mulai membenahi pengelolaan kebun sawit demi meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Salah satunya adalah Kabupaten Sintang. Kepada Katadata, Bupati Sintang, Jarot Winarno mengklaim, di daerahnya carut marut tata kelola perkebunan sawit sudah terurai. Dia menjamin tidak ada lagi land banking dan land speculation di wilayahnya.

Pernyataan Gubernur Kalbar Sutarmidji terkait perusahaan sawit yang belum mendorong kesejahteraan masyarakat, ditanggapi pengusaha sawit yang menyatakan siap mendukung pemerintah daerah. Idwar Hanis, Sekretaris Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalimantan Barat saat diwawancara Katadata (13/9) menyatakan pemerintah dan perusahaan perlu duduk bersama untuk merumuskan program yang tepat.

Tentang permasalahan kontribusi sawit ke pemasukan daerah yang rendah, Idwar Hanis juga menyatakan keluhan pemerintah daerah adalah hal yang wajar. Menurutnya, itu adalah konsekuensi atas sistem anggaran yang disusun pemerintah pusat dan bukan merupakan ranah pelaku usaha. “Saya pikir wajar kok. Itu Pak Bupati sudah capek-capek menerbitkan izin. Kemudian ternyata dari porsi APBN atau melalui APBD-nya tidak begitu tinggi. Saya pikir wajar lah untuk bersuara,” ujarnya.

Idwar Hanis menjelaskan, salah satu cara meningkatkan pendapatan dari sektor sawit di Kalimantan Barat adalah hilirisasi. Menurutnya pemerintah daerah perlu mendorong pengembangan hilirisasi yang akan meningkatkan nilai tambah dan otomatis akan menaikkan pemasukan daerah. Meski demikian, Idwar Hanis juga menekankan bahwa pemerintah daerah harus menjamin kesiapan infrastruktur. “Kami juga ingin usaha tidak hanya jual CPO. Kalau bisa lebih baik lagi, ada nilai tambah, kenapa tidak? Persoalannya kan ini kembali lagi ke pemerintah daerah, apakah siap atau tidak,” kata Idwar.

Kusutnya tata kelola perkebunan kelapa sawit tak hanya dihadapi Kalimantan Barat saja. Riau, sebagai provinsi yang memiliki kebun sawit terluas di Indonesia menghadapi persoalan serupa. Bahkan, tim monitoring DPRD Riau menyebut ada 1,4 juta hektare lahan perkebunan sawit ilegal dan menjadi perhatian Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK). Menindaklanjuti temuan tersebut, Gubernur Riau Syamsuar pun angkat bicara.

Kepada Katadata, Syamsuar menjelaskan akan mengecek terlebih dahulu temuan itu. Sejauh ini pihaknya telah telah menginvetarisasi lahan-lahan yang diduga kebun sawit ilegal dengan membentuk satuan tugas. “Kecuali misalnya lahan sawit milik masyarakat sendiri. Dulu masyarakat tidak menanam sawit, tapi dalam waktu satu tahun mereka tanam sawit,” kata Syamsuar. Namun, menurutnya, jika petani memiliki lahan dan punya kemampuan besar mengelola sawit, pihaknya bisa saja mengkategorikannya sebagai kebun sawit illegal jika dia tak punya izin. “Mereka seharusnya mengurus izin sesuai dengan perundangan yang berlaku dan mereka juga harus ada izin usaha perkebunan atau punya HGU.”

Namun, menurut Koordinator Jikalahari di Riau, Made Ali, belum ada data pasti berapa banyak warga Riau yang yang jadi pekebun sawit, terutama yang benar-benar berada di lahan yang ‘clean and clear’. “Jumlah petani sawit di Riau belum terdata. Berapa hektare lahan yang mereka miliki, juga pekebun yang berada di kawasan hutan,” katanya.

Made Ali mengaku, organisasinya telah mendata berapa petani sawit di kawasan hutan. “Ada yang punya lahan 6 hektare….Menurut kami, mereka harusnya dilegalkan. Dibenahi dulu lah. Itu kan urusan perut dan anak-anak sekolah. Kalau cuma 6 hektare ya tak seberapa. Tapi kalau satu orang menguasai lahan di atas 24 hektare dan mengaku sebagai petani sawit, dia sebenarnya ‘pemain’”, kata Made.

Tatkala Katadata berkunjung ke Riau pada September 2019 lalu, sisa-sisa kebakaran lahan di sekitar pintu air Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak masih terhampar di depan mata. Tanah kelabu tertutup abu. Sejauh mata memandang, pohon-pohon hangus menghitam. Lokasi bekas terbakar itu berdekatan dengan konsesi PT TKWL.

Pada 16 September 2019 lalu, tim Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) mengumumkan bahwa PT TKWL merupakan satu dari 10 perusahaan penyebab kebakaran hutan dan lahan. Tak ada satu pun warga sekitar yang mengetahui penyebab kebakaran seluas dua hektare itu. Spekulasi bermunculan mulai dari kemungkinan adanya oknum yang sengaja menyulut api atau akibat kemarau berkepanjangan.

Badan dan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat total luas hutan dan lahan yang terbakar di seluruh Indonesia sepanjang Januari hingga Agustus 2019 mencapai 328.724 hektare. Salah satu lokasi kebakaran hutan dan lahan terluas berada di Provinsi Riau.

"Luas lahan terbakar terbanyak ada di Provinsi Riau, yaitu mencapai 49.266 hektare," kata Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat BNPB Agus Wibowo di Jakarta, Jumat (19/9).

Selain itu, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Kalimantan Tengah dengan area seluas 44.769 hektare diikuti Kalimantan Barat dengan luas area terbakar 25.900 hektare dan Kalimantan Selatan seluas 19.490 hektare. Adapun di Sumatera Selatan dan Jambi, luas area lahan dan hutan yang terbakar mencapai 11.826 hektare dan 11.022 hektare lahan.

Kebakaran hutan di Riau juga melalap sebagian kawasan Taman Nasional Tesso Nillo (TNTN) di Kabupaten Pelalawan. Hingga Oktober 2019, lebih dari 200 hektare hutan di Tesso Nillo hangus terbakar. Menurut Koordinator Jikalahari, Made Ali, wilayah yang terbakar di kawasan taman nasional merupakan kawasan hutan yang dirambah untuk dijadikan lahan. “Pembakar membuka lahan dengan cara yang mudah dan murah, yaitu dengan membakar,” ujar Made.

Perambahan Tesso Nilo sudah dimulai sejak 1997. Saat itu, harga sawit tengah melambung tinggi, membuat warga berbondong-bondong membuka lahan untuk perkebunan. Hingga September 2019, sebanyak 83 ribu hektare lahan di sekitar Taman Nasional Tesso Nilo dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit.

Usai kebakaran 2015, KLHK menjadikan Tesso Nilo sebagai kawasan Revitalisasi Ekosistem Tesso Nilo (RETN). Tim RETN memantau dan menemukan sedikitnya 250 cukong menguasai lahan tanpa izin untuk perkebunan sawit di lahan bekas perusahaan besar dan di sekitar TNTN.

Pada Hari Hutan Internasional di Pulau Karya, Kepulauan Seribu, 14 April 2016, Presiden Joko Widodo berjanji akan memperbaiki tata kelola perkebunan sawit. Dua tahun kemudian, janji itu dia tepati dengan menandatangani Instruksi Presiden Nomor 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Sawit, pada 19 September 2019.

Moratorium ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menata kembali izin-izin perkebunan sawit dan meningkatkan produktivitas dengan masa tiga tahun. Inpres ini diharapkan dapat meningkatkan tata kelola perkebunan sawit berkelanjutan, menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan termasuk penurunan emisi gas rumah kaca.

Melalui inpres ini, pemerintah berjanji memberikan kepastian hukum, peningkatan pembinaan petani sawit dan peningkatan produktivitas dan mensejahterakan petani sawit. Namun, satu tahun sudah inpres ini berjalan, belum banyak perubahan di lapangan. Tak dapat dimungkiri bahwa tata kelola kebun sawit Indonesia masih jauh dari baik. Mulai dari kebun sawit berada dalam kawasan hutan lindung, pembukaan lahan di dalam kawasan high conservation value seperti kubah gambut, hingga regulasi yang tumpang tindih.

Penyebab Tumpang Tindih Izin Lahan Kebun Kelapa Sawit:Permasalahannya, urusan kebun sawit ini melibatkan banyak kementerian sehingga harus diatur oleh peraturan yang lebih tinggi. Contohnya, untuk urusan batas wilayah dan izin perkebunan diurus Kementerian Pertanian (Kementan), alih lahan dan alih kawasan diurus Kementerian Kehutanan, sedangkan hak guna usahanya menjadi urusan Kementerian Agraria.

Padahal, tidak sedikit pemerintah daerah yang menyambut baik moratorium sawit ini. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Madani Berkelanjutan Muhammad Teguh Surya mengemukakan bahwa dalam masa setahun ini sejumlah pemerintah daerah bersemangat melaksanakan inpres, seperti Provinsi Papua Barat, Provinsi Aceh, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Siak.

Menurut Teguh, justru pelaksanaan moratorium di tingkat nasional berjalan lambat. Tidak semua pejabat terkait yang menerima instruksi itu memahami dan menjalankan instruksi presiden sepenuhnya. Walau moratorium sawit sudah berjalan satu tahun, perkembangan di lapangan masih terbatas pada sinkronisasi dan kelengkapan data. Hanya memastikan berapa sebenarnya luas tutupan sawit di Indonesia.

Bupati Siak, Alfredi mengatakan, pihaknya telah mengimplementasikan isi dari moratorium jauh sebelum moratorium itu diterbitkan, terutama di lahan gambut. Kini Pemerintah Kabupaten telah membuat Siak Hijau sebagai bentuk tanggung jawab dari pelestarian alam. Bahkan di Siak juga sudah dibentuk tim kerja pemberantasan sawit ilegal.

Belum terdengar kabar dari pemerintah bagaimana kemajuan upaya penyelesaian tumpang tindih izin dan fungsi lahan. Belum lagi jika bicara soal peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit. Penyebabnya secara umum, lanjut Teguh, adalah akibat masalah komunikasi yang kurang lancar antara pejabat di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Karena tidak diterjemahkan dengan tepat, kebijakan dari pusat kerap menyimpang di daerah.

Sependapat dengan Teguh, Direktur Elpagar Kalimantan Barat, Furbertus Ipur mengatakan adanya inpres moratorium sawit harusnya merupakan kesempatan bagi gubernur dan pemkab untuk berhenti dulu memberikan izin baru, melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap perkebunan yang sudah ada.

“Seluruh kabupaten mesti serius melakukan evaluasi, monitoring dan verifikasi perkebunan sawit. Dan harus tegas, kalau memang ada yang tumpang tindih kawasan dengan pemukiman, keluarin pemukimannya. Kemudian kebun sawit yang tumpang tindih dengan kawasan hutan, keluarin kawasan hutannya, “ kata Ipur.

Senada dengan Elpagar, Kepala Divisi Kajian, Dokumentasi, dan Kampanye Walhi Kalimantan Barat, Hendrikus Adam memberi catatan bahwa Inpres moratorium sawit memiliki kelemahan karena adanya jangka waktu pemberlakuan yakni hanya tiga tahun.

Di lapangan, memang belum banyak yang berubah. Moratorium sawit sudah berjalan satu tahun, sejumlah petani sawit belum merasakan dampak berarti dari penerapan inpres no 8/2018 tersebut. Namun, mereka mengakui adanya moratorium sawit merupakan niat baik pemerintah untuk lebih pro terhadap petani.

“Sekarang yang kami lihat perizinan itu tidak seperti dulu yang semaunya. Kalau perusahaan yang ngurus prosesnya cepat, tapi kalau petani mengajukan apa-apa, sepertinya dipersulit. Nah, sekarang sudah terbalik. Kalau urusan rakyat, selalu didahulukan. Kalau perusahaan malah sulit. Nah, ini memberikan sinyal bahwa sebenarnya moratorioum ini memberikan ruang kepada petani sawit untuk lebih maju,” kata Sumanta, Sekretaris Wilayah APKASINDO (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia) Kalimantan Barat.

Meski demikian, pekerjaan rumah pemerintah dalam penerapan moratorium sawit masih banyak. Para petani sawit berharap, moratorium sawit tidak berhenti pada evaluasi izin perkebunan saja, tapi juga melakukan pendampingan, pemberian bibit bersertifikasi, pupuk berkualitas hingga bantuan program peremajaan sawit dan stabilisasi harga tandan buah segar yang jadi impian para petani.

Tidak lupa, hak mendasar petani lainnya adalah diberikannya sertifikat lahan dan STDB (Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya). Seperti yang dikatakan Tarmidzi, salah seorang petani sawit di Desa Sotol, Pelalawan “Pemerintah jangan hanya bisa membuat peraturan tapi tidak bisa mengimplementasikannya,” kata dia.