Januari lalu, gempa tektonik berkekuatan Magnitudo (M) 6,1 yang berpusat di laut pada jarak 43 kilometer arah selatan kota Muarabinuangeun, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten terasa hingga Jakarta. Tidak hanya Ibukota dan sekitarnya, gempa Lebak juga mengguncang Kota Lampung, Sukabumi, bahkan Bantul meskipun dengan kekuatan lebih lemah.

Gempa yang terjadi pada siang hari tersebut mengakibatkan kerusakan sejumlah bangunan dan kepanikan masyarakat. Di pusat Kota Jakarta misalnya, masyarakat yang beraktivitas di gedung-gedung tinggi panik dan berbondong-bondong keluar gedung untuk menyelamatkan diri.

Terjadinya gempa di Indonesia sebenarnya merupakan hal yang lumrah. Indonesia yang terletak di antara 6o lintang utara (LU) – 11o lintang selatan (LS) dan 95o bujur timur (BT) – 141o BT merupakan tempat bertemunya tiga lempeng aktif dunia, yaitu lempeng Eurasia di bagian utara, Indo-Australia di bagian selatan, dan Pasifik di timur.

Sebagai implikasi geologis dari pertemuan ketiga lempeng tersebut, wilayah Indonesia subur oleh sesar aktif dan zona subduksi (zona tumbukan antarlempeng). Lokasi astronomis tersebut juga menyebabkan Indonesia dilalui oleh tiga sirkum (jalur pegunungan berapi). Tercatat terdapat 129 gunung api aktif di Indonesia, dengan 271 titik erupsi di sepanjang Nusantara.

Inilah yang mengakibatkan aktivitas seismik Indonesia tergolong tinggi. Gempa bumi dan erupsi gunung api sering terjadi, bahkan seperti susul-susulan. Erupsi Gunung Agung disusul Gunung Sinabung. Gempa Lebak disusul gempa Pulau Seram.

Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai penyebab gempa Lebak, para ahli mengamini bahwa gempa Lebak dan puluhan gempa susulannya turut menandakan aktivitas tektonik selatan Jawa yang semakin meningkat. Hal yang paling patut diwaspadai adalah kemungkinan terjadinya gempa megathrust di selatan Jawa.

Gempa megathrust merupakan gempa yang terjadi pada zona subduksi akibat tumbukan dua lempeng tektonik. Energi yang dilepaskan oleh gempa megathrust dapat mencapai 9,0 momen magnitudo (Mw). Gempa-gempa berkekuatan besar yang pernah terjadi umumnya merupakan gempa megathrust, contohnya gempa dan tsunami Sumatera-Andaman pada 2004 (M 9,1) dengan korban sebanyak 227.898 jiwa berdasarkan data United States Geological Survey. Kemudian gempa Nias-Simeulue pada 2005 (M 8,6), gempa Chile pada 2010 (M 8,8), serta gempa dan tsunami Jepang pada 2011 (M 9,1).

Intensitas dari gempa megathrust mencapai skala VII Modified Mercalli Intensity (MMI) dari skala terbesar XII MMI atau masuk dalam kategori merusak sedang. Dampaknya dapat terjadi keretakan pada bangunan, kerusakan struktur ringan sampai sedang, kaca pecah, hingga bangunan roboh sebagian. Tentu saja, dampak negatif yang diakibatkan oleh gempa megathrust tidak hanya terkait kerusakan bangunan dan infrastruktur, tapi lebih jauh lagi yaitu kerugian ekonomi, lingkungan, dan korban jiwa.

Di Indonesia, zona megathrust memanjang dari Andaman, pantai barat Sumatera, selatan Jawa hingga selatan Nusa Tenggara, utara Sulawesi, serta kepulauan Maluku hingga utara Papua. Mengacu pada data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dalam satu tahun terakhir (15 Maret 2017 – 15 Maret 2018), telah terjadi 180 gempa dengan kekuatan ? M 5,0 di Indonesia. Dapat disepakati bahwa sebagian besar gempa tersebut terjadi pada zona megathrust Indonesia. Dua puluh di antaranya terjadi di selatan pulau Jawa. Sementara wilayah yang paling banyak terjadi gempa adalah Papua dan Maluku dengan 94 kejadian.

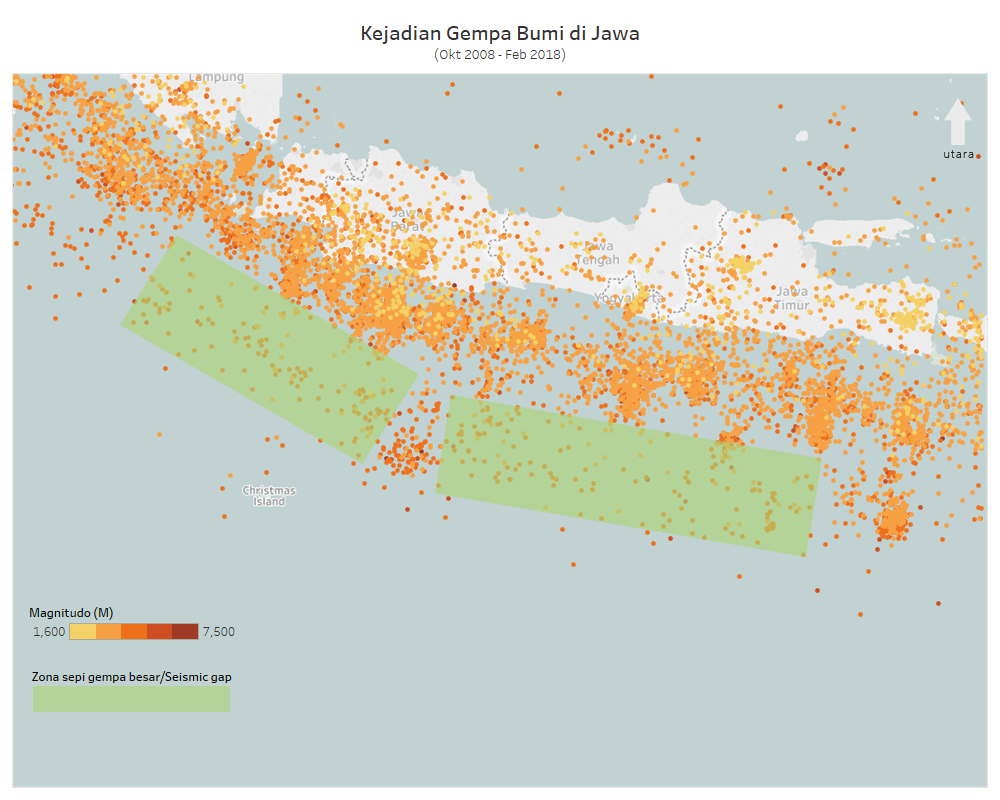

Apabila dibandingkan dengan daerah lain, intensitas kejadian gempa di selatan Jawa memang tidak begitu tinggi. Meski begitu, hal tersebut jangan lantas menyebabkan kita tidak waspada. Melihat data pola sebaran gempa BMKG periode 2008-2018, di selatan Jawa terdapat zona dengan intensitas kejadian gempa yang lebih sedikit. Artinya, pada zona tersebut masih terjadi akumulasi energi dan energi yang tersimpan belum dilepaskan seluruhnya (zona sepi gempa besar/seismic gap). Akumulasi energi tersebut dapat dilepaskan sewaktu-waktu sehingga terjadi gempa besar.

Dalam buku ‘Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia Tahun 2017’ yang dirilis oleh Pusat Studi Gempa Bumi Nasional (Pusgen), tercatat bahwa sumber kegempaan di selatan Jawa terbagi dalam tiga segmen, yaitu segmen Selat Sunda-Banten, yang berpotensi melepaskan energi gempa sebesar M 8,8, segmen Jawa Barat dengan potensi pelepasan energi sebesar M 8,8, dan segmen Jawa Tengah-Jawa Timur sebesar M 8,9.

Dengan potensi tersebut, ancaman paling nyata bagi Jakarta adalah amplifikasi guncangan gempa. Setidaknya, dua dari sebelas gempa berkekuatan > M 5,0 yang terjadi di selatan Jawa dalam satu tahun terakhir dirasakan juga oleh masyarakat di Jakarta. Yang pertama adalah gempa Lebak (M 6,1), dan kedua gempa Tasikmalaya (M 6,5) pada pertengahan Desember 2017.

Selain lokasi Jakarta relatif terhadap pusat terjadinya gempa, kekuatan dan kedalaman gempa, yang paling mendukung terjadinya amplifikasi guncangan adalah jenis tanah yang menyusun kota Jakarta. Sebagian besar Jakarta tersusun atas tanah alluvial yang termasuk dalam kategori tanah lunak dan tanah sedang. Lapisan tanah lunak dapat mengantarkan getaran gempa lebih besar dibandingkan dengan lapisan tanah yang lebih padat. Gempa Lebak lalu merupakan contoh nyata. Menurut BMKG intensitasnya di Jakarta mencapai V-VI MMI yang masuk kategori dirasakan sampai menyebabkan kerusakan ringan.

Jakarta sebagai ibukota Indonesia merupakan pusat kekuatan ekonomi dan sosial politik Tanah Air. Kelumpuhan skala nasional mungkin terjadi apabila Jakarta diguncang gempa kekuatan besar. Terdapat pula risiko yang bersumber dari bangunan dan infrastruktur yang terlanjur menjamur di Jakarta, pokok persoalannya adalah apakah bangunan dan infrastruktur tersebut dapat tahan guncangan gempa magnitudo besar? Selain itu, jumlah penduduk kota Jakarta yang menurut Badan Pusat Statistik mencapai 10,37 juta jiwa pada 2017, juga menjadi persoalan tersendiri.

Untuk itu, perlu dilakukan mitigasi yang tepat guna meminimalkan kerugian yang dapat disebabkan oleh gempa. Masalahnya, berkaca dari gempa skala besar yang terjadi sebelumnya, mitigasi bencana di Indonesia dinilai masih sangat minim. Gempa Tasikmalaya Desember 2017 lalu misalnya, kekuatannya hanya M 6,5 tapi jumlah rumah yang rusak mencapai 2.000 bangunan.

Sarasehan bertajuk “Gempa Bumi Megathrust M 8.7 Siapkah Jakarta?” yang digelar oleh BMKG akhir Februari lalu pun menekankan hal yang sama, yaitu pentingnya usaha mitigasi bencana. Hasilnya, beberapa langkah akan diambil oleh Pemprov DKI Jakarta. Di antaranya adalah memastikan konstruksi dan struktur bangunan di Jakarta, membuat regulasi terkait aspek mitigasi bangunan seperti adanya tempat berlindung dan jalur evakuasi, dan mengedukasi masyarakat tentang gempa.

Terutama poin pemberian edukasi menjadi sangat penting, mengingat tingkat pendidikan masyarakat dan literasi bencana yang masih rendah. Tingkat literasi bencana yang tinggi dan interpretasi informasi bencana yang tepat akan membuat masyarakat lebih siaga dan tangguh dalam menghadapi bencana. Proses mitigasi, evakuasi, dan pemulihan pun dinilai dapat berjalan dengan lebih baik.

Hingga kini penelitian ilmiah untuk mendetailkan potensi dan risiko gempa megathrust selatan Jawa terus dilakukan. Namun pada akhirnya, meskipun potensi besaran energi dapat diperhitungkan, saat ini tidak terdapat teknologi yang mampu memastikan waktu dan lokasi terjadinya gempa. Oleh karena itu, hal terpenting untuk dilakukan adalah merencanakan dan memaksimalkan usaha mitigasi dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya di Jakarta, tapi seluruh wilayah Indonesia yang rawan bencana.

Editor: Azaria Anggana Laras