Dampak Biodisel D100 terhadap Lingkungan dan Sosial

Bulan Juli, Pertamina telah memproduksi biodiesel gelombang pertama yang sepenuhnya terbuat dari sawit. Dinamakan D100, ini merupakan bagian dari strategi Indonesia untuk mempromosikan biodisel yang diklaim sebagai bahan bakar ramah lingkungan.

Pada Januari yang lalu Indonesia mulai mewajibkan campuran 30% bahan bakar hayati dalam bensin. Rencana ini diwujudkan untuk meningkatkan jumlah penggunaan biodisel.

Kebijakan ini akan meningkatkan permintaan akan kelapa sawit, ekspor pertanian nomor satu bagi Indonesia. Pemerintah telah mencanangkan program tersebut sebagai cara untuk menurunkan impor bahan bakar fosil dan emosi gas rumah kaca.

Namun, program itu akan memperparah deforestasi, meningkatkan emisi gas rumah kaca, dan menghilangkan keanekaragaman hayati, serta mengakibatkan konflik agraria.

Dampak Sawit bagi Lingkungan

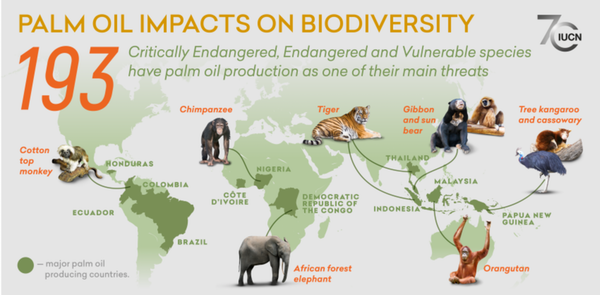

Penelitian menunjukkan industri sawit merupakan penyebab besar deforestasi, emisi gas rumah kaca, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Perkebunan kelapa sawit menghasilkan lebih banyak minyak per unit lahan dibandingkan tanaman alternatif.

Kalangan industri sawit seringkali beragumen bahwa jika permintaan global untuk minyak nabati mesti terpenuhi dari kedelai, bunga matahari, dan kanola (dan tidak oleh sawit), maka lebih banyak lahan akan dibutuhkan, dan hal itu akan mendorong tingginya deforestasi.

Hal ini kontroversial karena tidak semua tanaman tersebut berdampak setara terhadap deforestasi. Laporan dari Uni Eropa menyimpulkan bahwa kelapa sawit terkait dengan tingkat deforestasi yang lebih tinggi dibanding bahan bakar nabati lainnya.

Dengan demikian, kebijakan biodiesel bertujuan untuk menggantikan bahan bakar fosil, sehingga perbandingannya harus dengan bahan bakar fosil, bukan jenis minyak nabati lainnya. Banyak studi menemukan bahan bakar minyak dari sawit memproduksi emisi karbon lebih banyak daripada bahan bakar fosil.

Hutan Indonesia dengan luasan 94.1 juta hektar memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang luar biasa dan berfungsi sebagai penyimpan karbon dioksida.

Lahan gambut juga sangat kaya akan karbon. Ketika lahan diubah menjadi kebun sawit, karbon akan terlepas ke udara.

Pada tahun 2014, lebih dari setengah emisi karbon Indonesia muncul dari perusakan hutan dan perubahan penggunaan lahan.

Produksi sawit meningkat setiap tahun, dari 26 juta ton di tahun 2012 menjadi hampir 46 juta ton di 2016. Pembukaan hutan meningkat juga. Di Kalimantan, 50% deforestasi antara tahun 2005 dan 2015 terkait dengan pengembangan kelapa sawit.

Hukum yang Tidak Efektif

Tahun 2018, Indonesia melarang pembukaan kebun sawit baru. Namun, data dari Kementerian Pertanian menunjukkan perkebunan sawit bertambah dari 14 juta hektare di 2018, menjadi lebih dari 16 juta hektare di Januari 2020. Menurut Sawit Watch, total perkebunan sawit mencapai lebih dari 21 juta hektar.

Masyarakat sipil, bersama dengan industri dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (sebuah inisiatif berbagai sektor kebijakan), telah menyampaikan keraguan terhadap efektivitas pelarangan tersebut. Mereka beranggapan masih terlalu banyak celah dan tidak cukup transparansi.

Sebagai contoh, lebih dari 80% hutan di Indonesia, mangrove, dan lahan gambut yang paling rentan untuk dibuka guna produksi minyak sawit belum dilindungi oleh larangan tersebut.

Kementerian Pertanian menolak untuk merilis data tentang hak guna usaha sesuai instruksi Mahkamah Agung tahun 2017. Hal ini mempersulit untuk mengetahui batas-batas perkebunan yang ada dan yang sudah direncanakan.

Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria, lebih dari 100.000 keluarga terkena dampak konflik tanah tahun lalu. Perkebunan kelapa sawit menyumbang lebih banyak kasus dibandingkan industri lainnya.

Tindakan yang Harus Diambil

Salah satu tujuan moratorium sawit adalah meningkatkan produktivitas perkebunan yang sudah ada. Berinvestasi untuk meningkatkan produktivitas dapat berdampak lebih baik bagi lingkungan ketimbang membuka perkebunan baru.

Ini bisa dilakukan misalnya, dengan berinvestasi pada pupuk, pestisida dan benih berkualitas tinggi, memperbaiki irigasi, hingga menebang pohon tua dan menanam yang yang baru.

Meski demikian, memang jauh lebih murah dan menguntungkan dari segi bisnis untuk memperluas area perkebunan ketimbang meningkatkan produksi.

Berdasarkan data dari Sawit Watch, 55% dari seluruh perkebunan sawit dikelola oleh 30 grup perusahaan besar. Mereka merupakan para elite bisnis yang di masa lalu memiliki akses lahan (dengan korupsi dan perlindungan politik). Selama lahan tersedia dan bisnis dapat mengakses dengan harga yang cukup murah, mereka akan terus memperluas perkebunan.

Dengan demikian, pemerintah harus menutup celah dari moratorium, mengkaji izin saat ini (seperti dimandatkan oleh moratorium), dan mengambil langkah hukum untuk melawan perluasan perkebunan yang dilakukan secara ilegal.

Ini mampu memberi keuntungan dari keterlibatan masyarakat sipil.

Informasi tentang izin konsesi merupakan kepentingan publik, maka pemerintah harus merilis semua data tentang konsesi yang ada, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung. Legislasi harus mendorong transparansi dan partisipasi dalam pembuatan kebijakan bagi kelompok yang terdampak.

Pemerintah juga harus memastikan subsidi untuk sektor minyak sawit bermanfaat bagi orang miskin dan banyak orang, bukan terutama perusahaan dan pemegang saham.

Subsidi terbaru sebesar 195 juta dolar AS untuk biofuel guna meningkatkan ekonomi selama pandemi menuai kritik dari Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), yang mengklaim hanya menguntungkan konglomerat dan perusahaan besar.

Jika tidak ada yang dilakukan, kebijakan bahan bakar lingkungan Indonesia akan berpengaruh besar pada deforestasi, meningkatnya emisi gas rumah kaca, dan sengketa lahan.

![]()

Catatan Redaksi:

Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke opini@katadata.co.id disertai dengan CV ringkas dan foto diri.